和光塾ブログ

国語が得意になる読書法

更新日:2024.12.28

こんにちは、個別指導学院 TOCO 和光校、講師です。

先日、国語が苦手な生徒さんから「どうしたら国語が得意になりますか?」という質問を受けました。まず第一前提、国語は他科目と比べ、特に「結果がすぐに結びつかない」地道な対策が必要な科目です。

ではそんな中でも、地道でかつ最適だと多くの塾講師の方が口を揃えていうのは、「本を読むこと」だと思います。私もこの意見に大賛成です。

しかし、「本を読む」だけでは「国語は得意になる」ということは安易には言えないと考えています。

そのため今回は、本好きで国語が比較的得意な私が、実際に国語力に繋がった「読書方法」を2つご紹介します。まず私が多くの生徒さんにおすすめしているのが、「読書日記」をつけることです。

普段、私たちは自分が何かから得たことを書き出し、習慣化することはほとんどないと思います。これが、単に「日記」だったらもう少し簡単になると思うのですが、本となると、文庫本の場合は「登場人物に対する感情や考察」、新書や文芸書となるとその「章ごとに得た知見、筆者に対する共感や反感や疑問」などが出てくるため、「客観的視点」「文章力」を持つことが必要となり、難しいのが現実です。しかし、1つの本に対する「文章力」を持ち「客観的視点」で日記を書くことが、「作文問題」や「記述問題」にかなり生きてきます。実際に、私も3歳から10歳まで母と「本の交換日記」を行なっていました。当初は、弟が生まれ、私の寂しさを紛らわせようと母が始めてくれたのがきっかけでした。3歳の私は、「とにかく絵本を読めば、弟よりも母に構ってもらえる」という、今考えると母子分離不安の症状に近い考えですが、その気持ち一心で、提案を受け入れたのを鮮明に覚えています。

母が図書館司書の資格を持っていることもあり、3歳の時は母が知識を存分に活かして選んでくれた絵本を読み、必死に母の気を引くために、拙い日本語で感想を数行書くことからスタートしました。小学校に上がるぐらいから「小説」「新書」や「漫画」を自分で選んで、ノート1〜2ページの-感想をスラスラ書けるようになりました。3歳という言葉を覚えてまもない時期から、習慣化し、かつ書いた後、日本語がおかしい部分を母が指摘してくれると言うスタイルがあったため、自分に少し自信が付く程の「国語力」に繋がったのだと思います。

小学生までは、絵本の中に時々出てくる、言葉や漢字が分からなかった際、弟の世話が大変な中で、母が意味や読み方を教えてくれたため、「読めないこと」が嬉しくて、夢中で母に聞きに行っているような状況でした。しかし、小学生になると、それが出来なくなりました。

保護者の方には、共感してもらえると思うのですが、2〜3歳の子は、言葉もわかるようになり、かつ歩けるようになったため行動範囲が広がり、最初の一般的に「手のかかる時期」です。その時期に入った活発な弟に手を焼く、母の姿を目の当たりにすると、とても前のように嬉しそうに、聞けるような状況ではありませんでした。しかし、今まではすぐに分からない言葉や漢字をすぐに解決できたのに、それが出来なくなると、習慣化というのはある意味恐ろしいもので、気持ち悪くなってしまいました。

そこで、自主的に「辞書を引きながら、本を読む」ようになりました。これが2つ目にお勧めの方法です。実践すると、母に何回も聞きにいくよりも効率が良く、本を読むスピードも上がりました。それだけでなく、このスタイルが確立した小学4年生で、ふと「言葉との出会い」を感じることができるようになりました。このタイミングが、私の中で「本を読む=母に構ってもらえる」が「本を読む=言葉との出会い」に変わった瞬間でした。10歳で交換日記を辞めたのも、習い事との兼ね合いもあったのですが、これが1番の要因で、私から「お母さん、もう私大丈夫だよ」と伝え、交換日記は終わりを迎えました。この交換日記があったからこそ、私自身の国語力に大変生きていると自負できます。埼玉県の中三生の多くが苦労する、北辰テストの国語の作文も、現役時代常に満点をキープすることができ、高校時代には読書感想文コンクールで賞を頂くことができました。また、国語の記述問題も苦に感じることが、少なかったように感じます。

このやり方は、地道でめんどくさい方もいると思います。しかし上記にも記述した通り、国語は「地道」が結果に結びつく科目です。もちろん解き方において、コツは存在します。しかし、「読解力」や「文章力」をコツでカバーできたら、全員東大に行けてしまいますよね。これを始める年齢も遅かれ早かれ、関係ないと思います。そのため、担当してる生徒さんには、解き方のコツをお伝えしながらも「簡単なものでいいから読書日記をつけると国語力がより身についてくるよ」とお伝えしています。実際に、本を読む習慣が付き、感想を私に話してくれると言う形を授業の最初に行っている生徒さんは、今年度の夏以降からかなり「国語」そのものが得意になって居ます。日記が難しい方は、スマートフォンのメモ機能を使って数行書いてみたり、上記の生徒さんのように口頭で行ってみるのも1つの手だと思います。私も現在母との会話の半分以上が「互いの読んだ、読んでいる本の感想、内容」だったりします。考えれば、無意識にまだ「交換日記」口頭ver.を行い続けているのかもしれません。

また、小学4年生以降、読書が大好きなため、現在も月5〜6冊読みますが、必ず電子辞書(自宅)かスマートフォン(外出先)を片手に、調べながら読み進め、その都度「言葉との出会い」の楽しさを噛み締めながら読んでいます。それもあってか、国語の授業中ではよく無意識に「言葉との出会い」だよと生徒さんに口癖のように言っているようです。また、「言葉との出会い」を体感してもらうために行ってもらっている事があります。例えば、小説問題では、知らない単語があると蛍光ペン等ですぐ線を引いてもらい、調べる癖を生徒さんに付けてもらうことです。調べ終わった後は、その単語を使って、1文作ってもらうまでがセットです。単語の意味を知っていても、それを人に説明できたり、使いこなせなければ「語彙力」には繋がりません。長くなりましたが、「語彙力」は物事の視野も広がる為、読書を通して「言葉と出会い」、「語彙力」の向上にも繋げてほしいと思いながら、現在大学生講師として授業を行なっています。本ブログが読書について、少しでも考える誰かのきっかけとなると嬉しいです。

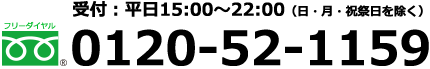

勉強のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

資料請求、お電話お待ちしております。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

次の中学校のテスト対策に強い塾です。

和光二中・和光三中・大和中

このほか私立中学の定期試験対策にも定評があります。

個別指導学院TOCO和光校

0120-37-4959(通話料無料・携帯可)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

128

128ソクラテスの勉強法

更新日:2024.12.26

こんにちは、個別指導学院TOCO和光校,講師です!

今回は「偉人の勉強法」シリーズ第三弾で、「ソクラテス」の勉強法についてご紹介します。

(第一弾は「レオナルド・ダ・ヴィンチ」第二弾「ナポレオンの勉強法(学びの姿勢)」をご紹介しました。是非過去のものもご覧ください。)

ソクラテス(紀元前469年頃 – 紀元前399年)は、古代ギリシャの哲学者であり、倫理学と哲学的探求の手法において画期的な影響を与えました。彼の勉強法や思考法は、現代にも大きな影響を与え続けています。それでは、1番有名でソクラテスならではの勉強方法をご紹介します。

ソクラテス式問答法(対話法)

ソクラテスの最も特徴的な哲学的手法、また哲学の勉強法は、「ソクラテス式問答法」です。この方法は、質問を通じて対話を行い、相手の考えや信念を深く掘り下げていくものです。ソクラテスは、単に教えるのではなく、相手に質問を投げかけ、その答えを反復的に検討することで、相手自身が自分の無知を認識し、真理に近づく手助けをしました。

例:例えば、ソクラテスは「何が正義か?」といった倫理的な問いを投げかけました。相手が答えると、その答えをさらに掘り下げ、矛盾を指摘することで、相手の考えが不完全であることを明らかにし、最終的に自己の知識と認識を深めていったのです。

それでは、この「ソクラテス問答法」」を使用した勉強方法のステップをご紹介します。

1. テーマを設定する

例「本能寺の変」などの歴史事件「天文学」などの自分の極めたい学問など

2. 基本的な質問を投げかける

「○○いう出来事は何だったのか?」「なぜ○○は学び上で重要とされているのか?」

3. 答えを検討し、疑問を投げかける

「その答えは本当に正しいのか?」「その考え方にはどんな前提があるのか?」「本当にその証拠はあるのか?」

4. 矛盾を探す

「この解決策が最も効率的だと言ったが、他の方法を試した場合、同じ結果になるのか?」

5. 反論を考える

「○○という反論がくるかもしれない」「○○と言われたら、もしかしたら自分が誤っているかもしれない」

6. 新たな視点を得る

「他者から、○○という質問を受けたことでどのような新しい発見、新たな視点を得ることができたか」

7. 実生活に応用する

ソクラテスは「知識があるならば、それを行動に移すことが大切だ」「知識があるならば、それを行動に移すことが大切だ」と考えていました。

理論までたどり着いたら、その理論を実際の生活でどう活かせるかを考えて行動に移すことが学びの一部です。

国語や社会などの教科は比較的行いやすく、塾内の授業で行ってみるのも面白いと思います!実際に、近年中学校、高校でも行われている学校もあるそうで、大学は増加傾向にあるそうで、私も実際に大学の講義の中で行う機会がありました。

それだけ、教育の現場でも活用されているというのが現状です。

小さなことから、又、自分の興味のあることで、少しずつ初めていくのをおすすめします。

是非、行ってみてください!

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

次の中学校のテスト対策に強い塾です。

和光二中・和光三中・大和中

このほか私立中学の定期試験対策にも定評があります。

個別指導学院TOCO和光校

0120-37-4959(通話料無料・携帯可)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

162

162ナポレオンの勉強法

更新日:2024.12.24

こんにちは、個別指導学院TOCO和光校,講師です!

今回は「偉人の勉強法」シリーズ第二弾で、「ナポレオン」の勉強法(学びの姿勢)についてご紹介します。

(第一弾は「レオナルド・ダ・ヴィンチ」をご紹介しました。是非過去のものもご覧ください。)

ナポレオン・ボナパルト(1769年 – 1821年)は、フランスの軍人であり政治家で、フランス革命後のヨーロッパを大きく変えた歴史的な人物です。彼はフランス皇帝として広大な領土を支配し、戦略家、改革者としても名を馳せました。ナポレオンの成功は、彼の卓越した指導力や戦略に加えて、独自の勉強法と自己管理の方法に起因しています。

ナポレオンは学問的なバックグラウンドがあるわけではありませんが、非常に効率的で計画的な学びの姿勢を持ち、それが彼の軍事的・政治的成功を支えました。彼の学びの姿勢からは、学びに取り入れるべきであるものが沢山あり、例として、いくつかご紹介します。

1. 広範な「歴史」の学習 ナポレオンは、歴史について深い知識を持っていました。彼は数多くの歴史を研究し、特に歴史的戦争を学び、古代ローマの軍事戦略やフリードリヒ2世(プロイセン王)の戦術を学んだと言われています。彼は、過去の戦争や指導者たちの「成功・失敗」から学び、自らの戦略に活かしていました。

2.「シミュレーション」と「視覚化」 ナポレオンは、単なる計画で終わらせることはなく、常に「シミュレーション」を行い、戦場では、どのように部隊を配置し、どう動かすかを反復して考えました。彼は地図や軍事模型を使って、戦場を「視覚的」に理解し、戦術的な動きを試行錯誤していました。

3・「情報」の重視:ナポレオンは戦場だけでなく、政治や外交の面でも情報を重要視しました。戦争の勝利には、まずは学ぶための、「情報」を的確に収集し、それを戦術に反映させる能力が不可欠であると認識していました。

このように、ナポレオンの成功は、彼の学びの姿勢に支えられていたようです。

いくつかの紹介になりましたが、現代においても、大切とされることを行っていたようです。

この3点は、よく学習参考書や、実用書にも書かれている内容でもあります。

時代を超えても、「学びの姿勢」で大切なことは変わらないのかもしれません。

是非、彼の「学びの姿勢」を参考にしてみてください!

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

次の中学校のテスト対策に強い塾です。

和光二中・和光三中・大和中

このほか私立中学の定期試験対策にも定評があります。

個別指導学院TOCO和光校

0120-37-4959(通話料無料・携帯可)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

171

171レオナルド・ダヴィンチの勉強法

更新日:2024.12.22

こんにちは、個別指導学院TOCO和光校,講師です!

突然ですが、みなさん自身の「勉強方法」はしっかりと確立していますか?

何度も、和光校のブログでも「勉強方法」についてご紹介いますが、今回から「偉人」にフォーカスを当て、シリーズ化して偉人の勉強方法をご紹介していきます。

第1弾として、今回は「レオナルド・ダヴィンチの勉強方法」についてご紹介します。

レオナルド・ダ・ヴィンチ(1452年 – 1519年)は、ルネサンス時代の偉大な芸術家、発明家、科学者、エンジニア、数学者、解剖学者など、非常に多岐にわたる分野で活躍した人物です。彼の学びと創造力は、現代の科学技術や芸術にも多大な影響を与えています。ダ・ヴィンチの勉強法や思考方法は非常にユニークで、彼の多才さを支えた要素として重要です。

ダ・ヴィンチは、多岐にわたる分野で卓越した才能を発揮したことで知られています。

そして、彼の勉強法は、好奇心と自己学習に基づいていたことで有名です。

ダ・ヴィンチの勉強法の要点

1. 観察と実験:日常的に自然や物事を観察し、それに基づいて実験を繰り返す。

2. ノートを取る:自分のアイデアや観察結果を詳細に書き留め、反省・改善を行う。

3. 学際的なアプローチ:芸術と科学、技術を統合し、幅広い知識を身につける。

4. 好奇心を持ち続ける:自分の専門分野にとどまらず、常に新しい知識を求める。

5. 問い続ける姿勢:物事を深く掘り下げ、理由や原理を探る姿勢を持つ。

1つずつ説明すると長くなってしまうので、省略しますが、要点を見てみると大変参考になるのではないでしょうか。私たちの勉強方法にも取り入れやすいと思います。特に、2のノートを取るなどは、あのレオナルド・ダヴィンチも、書き留めることを大切にしていたということで、授業中に細かくメモすることが大切かということが分かりますよね。

自分だけの勉強方法を確立するのは、難しいため、色々な勉強方法を試したり、参考にして確立するための材料にするのも、1つの手段です。是非、参考にしてみてください!

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

次の中学校のテスト対策に強い塾です。

和光二中・和光三中・大和中

このほか私立中学の定期試験対策にも定評があります。

個別指導学院TOCO和光校

0120-37-4959(通話料無料・携帯可)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

122

122冬を乗り越えて勉強を頑張ろう!〜食事編〜

更新日:2024.12.19

こんにちは、個別指導学院TOCO和光校,講師です!

12月に入り、本格的な寒さになってきましたね。風邪も流行り、体調管理が大切になってきます。既に体調不良になっている方も多いのではないですか?

勉強する上で体調管理は大切ですし、特に受験生には重要視して欲しいです!

今回は、寒い冬を乗り越えるための方法おすすめ食事編です。(生活編は次回)

「旬のものを食べる」

→ 旬の食材は、太陽と大地から最高の恵みを受けて育っているため、生命力が強く、栄養価も高くなっています。是非普段の食事に取り入れてみてください。

【冬の旬の食材】

* 果物:いちご、りんご、みかん、レモン、キウイフルーツ、ぽんかん、柚子、金柑

* 野菜:かぶ、れんこん、春菊、長ねぎ、白菜、大根、ブロッコリー、ほうれん草

* 魚介:ぶり、さば、にしん、あんこう、かます、コノシロ、タラ、本マグロ

「腸内環境を整える食事」

自分の体に備わっている免疫力を高めておくと、風邪やウイルスにかかりづらくなります。

自然免疫を高めておくことが、簡単かつ1番良い予防方法になります。

そのために、しっかり「腸内環境を整える」が大変重要です。私たちの腸内には沢山の健康や生命維持を支える無数の菌が生息しています。

【腸内環境を整える食事、飲み物】

ヨーグルト、海藻類、納豆、キムチ、ぬか漬け、味噌汁

甘酒、豆乳、乳酸菌飲料、コンブチャ

最近和光校でも、体調不良の方が多く講師陣は大変心配です。

人の基本でもある食事で、体調管理に気をつけて、寒い冬を勉強を頑張りながら、乗り越えましょう!

勉強のことでお困りの方は、ぜひご相談ください。

資料請求、お電話お待ちしております。

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

次の中学校のテスト対策に強い塾です。

和光二中・和光三中・大和中

このほか私立中学の定期試験対策にも定評があります。

個別指導学院TOCO和光校

0120-37-4959(通話料無料・携帯可)

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

138

138-

東久留米校西武池袋線・東久留米駅

東久留米、新座、ひばりヶ丘、清瀬で塾をお探しの方はこちら>> -

和光校東武東上線、東京メトロ有楽町線・和光市駅

和光市、成増、朝霞、朝霞台、大泉学園、新座で塾をお探しの方はこちら>> -

西大島校都営新宿線・西大島駅

都営新宿線「西大島」駅周辺で塾をお探しの方はこちら>>